日本では、1990年まで石綿(アスベスト)を含む建材を使用して建築物を建てており、今後これらアスベスト建材から作られた建築物の老朽化に伴い、解体工事が増加していくことが予想されます。アスベスト建材を使用した建築物の解体は、解体作業に従事する作業員の健康障害や、周辺の公共災害に十分注意を払わなくてはなりません。また、それに必要とされる人、設備、リスク、知識等を、得るには莫大なコストがかかることから、誰もがやりたがらないリスクの大きい事業ともなっております。

しかし今後、誰かがやらなければならないのは明確です。本記事では、どのようにすればこのアスベスト建材を安全に処分していけるのかについて、石綿の作業主任者講習のテキストや解体工事施工技術講習のテキストを参考にしながら、私の偏見を交えて、極力分かりやすく解説してみたいと思います。

奇跡の鉱物

アスベストは、様々な種類がありますが、一番日本で使用されたのが、クリソタイル(白石綿)やアモサイト(茶石綿)です。アスベストは、「燃えない」「電気を通さない」「セメントに混ざりやすい」「熱や音を伝えにくくする」等、優れた性質を持ったもので、「奇跡の鉱物」とも言われており、実に多くの建材に使用されております。

国土交通省 目で見るアスベスト建材 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf

アスベストによる病気

しかし、アスベストは自然の状態では塊の石ですが、ほぐすと髪の毛の5000分の1くらいの繊維になってしまい、この繊維が長時間にわたって空気中をフワフワさまようことになるのです。あまりにも細く小さいので、なかなか肉眼では確認しにくく、人間が息をすればスウーーっと肺の深部まで到達し、一回到達すると体外に排出されないまま、肺を刺激し続けることになります。この刺激が原因で、「肺がん」「中皮腫」「石綿肺」などの重大な障害を引き起こすと言われているのです。(喫煙習慣とこれらが複合すると発症率はより高くなると言われている)ちなみに、厚生労働省の皮腫による死亡数の年次推移(平成7年~30年) では、平成7年は約500人、平成17年には約900人、平成23年には約1300人、平成25年は約1400人と年々増加傾向にあります。つまり、それらを吸ったらすぐ病気になるというわけでなく、30年~40年の期間を経て発症するという恐ろしい病気であるのです。

事前調査から計画を作成し届け出る

まず建築物を解体する際に行わなければならないのが、事前調査というものです。事前調査は、その建物の大家さんに設計図書などを見せてもらい、石綿含有建材の使用状況を確認しながら、現場でもサンプルを採取し、環境分析を行ってアスベスト使用の有無を確認します。この事前調査でアスベストが使用されていないことが証明できれば、そのまま解体作業を始めれば良いのですが、アスベスト「あり」となったら大変です。「あり」となったら、作業場の見やすい箇所に「調査の方法」や「結果の概要」を掲示します。次にどのような方法でアスベストを除去していくのか、誰がその責任者なのかを計画し、解体前に所轄の労働基準監督署長に届け出ることになります。(耐火建築物等に吹き付けられた石綿は14日前までに届け出ること)

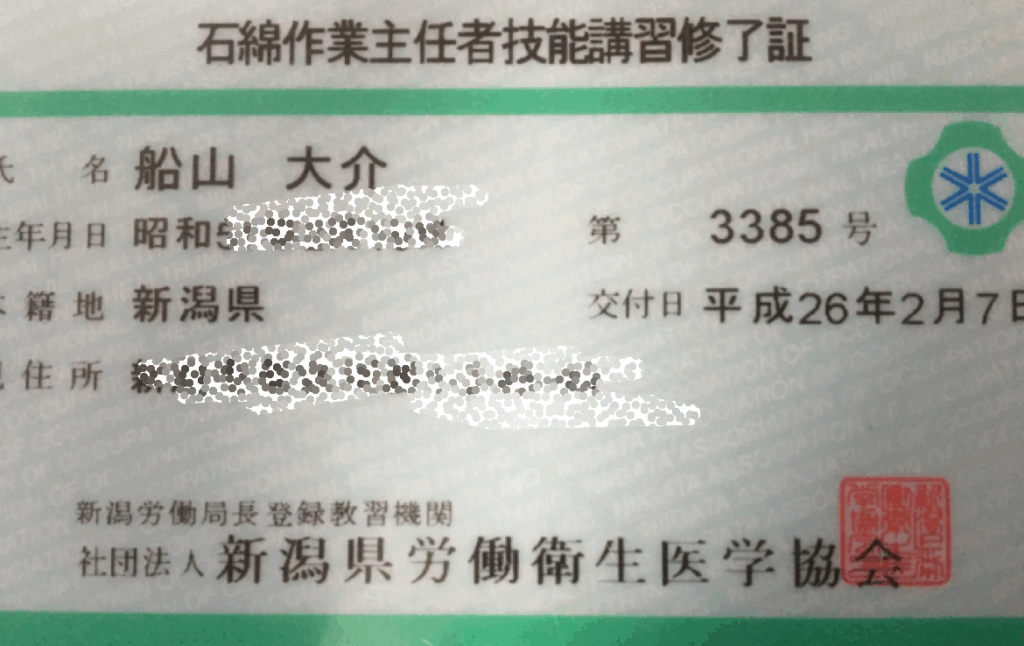

アスベストの除去に関する有資格と健康診断

計画書を作成できれば後はそれを実行するだけですが、計画書を作成するまえに、施工業者の許可、作業員の有資格などが必要になってきます。そもそも解体業を行うには、会社自体が建設業の許可(解体)を有しておかなければならないということと、アスベストの作業は「石綿作業主任者」という技能講習を修了した方に作業員の指揮をとらせなければなりません。また実際作業を行う作業員の方々には、半年に一回の特殊健康診断と特別の教育をしなければならないで注意が必要です。

特別教育の内容(石綿則第27条)

1、石綿の有害性

2、石綿の使用状況

3、石綿粉じんの発散を抑制する措置

4、保護具の使用方法

5、その他石綿のばく露の防止について

アスベストの除去方法

アスベストの使用状況は、下記のように3種類のレベルに大別されます。

レベル1は、吹き付けられたアスベストで、少しでも叩けば浮遊するもの(飛散性のアスベスト)

レベル2は、同じく飛散性ですが、耐火系ボードのケイ酸カルシウム板や設備系の配管保温材、ダクトパッキンなどで、建材が決められているもの

レベル3は、その建材にアスベストが練りこまれている飛散性のないもの

少し分かりにくいかもしれませんが、レベル1とレベル2は、アスベストが飛散して非常に危険だということ。レベル3は傷つけなければ飛散しないからそこまで危険じゃないですということです。レベルに応じて作業方法も異なってきますが、レベル3の作業方法が基本的なやり方と思っていただけたらと思います。

作業の基本はレベル3

レベル3は、アスベストの撤去をしていくうえで基本となる作業なので、最初にご紹介したいと思います。

まず、石綿作業主任者に指揮のもと、特別教育を受けた作業員が、必要とされるマスクなどの保護具を身に付けて、散水などの湿潤を行いながら割れないように石綿含有建材を撤去していきます。石綿含有建材が他の産業廃棄物等と混在しないよう仮置き場を設けて、適正に産業廃棄物の処理をします。

レベル1・2は、レベル3の基本作業にプラスして行わなければならない

問題は、レベル1とレベル2です。これらは本当に危ないので、「除去」「封じ込め」「囲い込み」の3つの工法の中から、一番適している工法をそれぞれ選択して実施しますが、管理レベル3のやり方にプラスして、保護具が電動付きファンのマスクに指定され(主に除去のみ)、その他にもタイベックスの使用、隔離、作業場所に排気装置の取り付け、洗身室と更衣室付きの全室を設けなくてはならないので大変です。

1つ目は、「除去」

飛散性のアスベストは、除去によって完全にアスベストを無くしてしまう方法です。その建築物をまだ使用するが、アスベストだけなくしたい場合にも採用する方法です。完全にアスベストが無くなるので、建物の利用者も安心です。ただし、施工は、最も危険な作業に該当します。

2つ目は、「封じ込め」

封じ込めとは、アスベストに溶剤を吹きかけて固めて、飛散しないようにする方法で、外側からアスベストを固めるだけなので工期は比較的短く、アスベストの飛散を極限まで防ぐことができます。

3つ目は、「囲い込み」

囲い込みとは、非アスベストをその外側から取り付けてアスベストを完全に密封し飛散を防ぐという工法となります。封じ込めと同じく、工事期間を短縮できますが、アスベストを完全に除去できるわけではありませんので、注意が必要です。

どの方法が適しているかは、建物とアスベスト建材の状況や、工期を問題など総合的に勘案して決定しなければなりませんが、このような措置を講じることの労力や作業員の安全の問題などを考えると簡単に取り組める事業でないことが分かります。しかし、今後アスベスト建材を使用した建物は確実に老朽化を迎え、解体を余儀なくされてまいります。アスベスト建材の解体工事は、リスクである一方でビジネスチャンスでもあるのです。

主な許可・資格

〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号

〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号

〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号

〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号

〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号

〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号

〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号

〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号

〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号

〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号

〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号

〇解体工事施工技師1名

〇第三種電気主任技術者1名