PCBが混入した変圧器は、作業員がその煙を吸引する安全上のリスクや、近隣住民など周囲の環境への配慮からを害する可能性があるため、ガス溶断などの火気を使用せず、無火気で行うことが鉄則となります。 また、PCB油は、引火点が高く燃えにくい性質がある一方で、一回燃え出すと沈下困難なレベルにまで発展し、大火事になることが予想されるので、PCB油に引火しないような工法が求められます。PCB変圧器の解体業者は、各社それぞれ火を使わない工法で変圧器の解体をしているわけですが、現在弊社でも、強力なセパーソ―で変圧器を輪切りにし、PCB油が燃えない無火気法を採用しておりますが、今後さらに効率的な工法を行えるように、日々試行錯誤しております。今検討しているのは、ワイヤソー工法とアブレッシブウオータージェット工法の2つです。本記事では、この2つの工法をご紹介してみたいと思います。

ワイヤソー工法

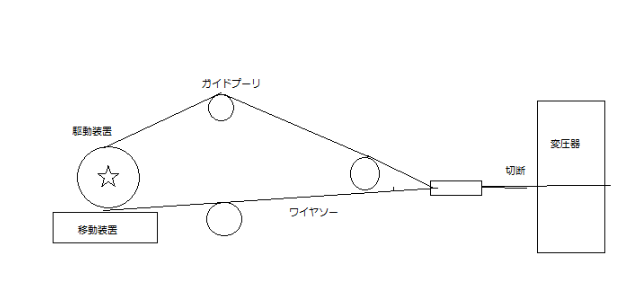

以前弊社では、発電所内にあるタービン解体に携わったことがありました。タービンは、通常の鉄素材ではなく、ニッケルやモリブデンなどが混ざった特殊鋼金属で構成されており、ガス溶断では、切断が不可能であることからワイヤソー工法で、切断したのを記憶しております。この経験からヒントを得て、変圧器の切断にも利用できないかと考えたわけです。ワイヤソー工法は、図1のように、ダイヤモンドワイヤー使用し、高回転させて切断していく工法で、ワイヤソー、ガイドプーリ、ワイヤソーの駆動機、駆動部の移動装置、冷却水供給装置、防護カバーから構成されております。

振動、騒音、粉塵が発生せず、横、縦、斜めなど自由に切断することができ、作業員の疲労も軽減できる利点がありますが、ヒューズが破損しやすく、いつ部材が壊れて飛んでくるか分からないので、安全柵や保護柵が必要です。もともとこの工法は、鉄筋コンクリート構造や鉄骨鉄筋コンクリート構造の解体工事に使用されており、大断面部材、地下構造物、水中構造物などの切断解体に適しており、変圧器のような鉄素材をそのまま切るのには、負荷がかかりすぎます。ですので、変圧器などの鉄の容器を切断するには、熱などを持たせないように、たっぷりと冷却水をかけながら切断していかなければなりませんし、ワイヤソーに組み込まれたダイヤモンドビーズが激しく摩耗する可能性があるので、取り換えの経費も加味して作業段取りを組まなければならないのです。変圧器の具体的な切断方法は、4面あるトランスの片面ずつをPCB変圧器の切断に利用するというわけですが、人海戦術であるセパーソ―切に比べたら相当効率が良いと考えております。

アブレッシブウオータージェット工法

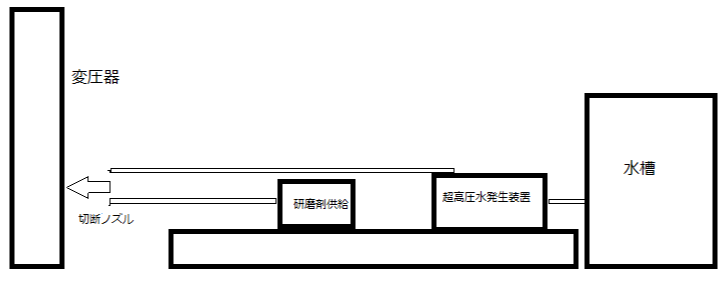

高圧水に研磨剤を入れて、圧力で鉄を切断する工法です。近年では、交通事故などで車に挟まれたり、閉じ込められた被災者を救助するための切断機としても使われております。ウオーターカッターなどとも呼称されますが、この方法は変圧器の切断に非常に適していると考えております。図2のように、超高圧水発生装置、研磨材供給、防護装置から構成されております。

振動や熱の発生がなく、作業員の負担がなく作業性も抜群ですが、ノズルを手持ちにすることで万が一作業員に高圧水が接触すれば、大きい災害になり得ます。ノズルを手持ちにしないで行われる作業も同時で検討していくことが今後求められます。また、研磨剤と水が変圧器内のPCB油と混ざることで、PCB汚染物を増やして処分費が高くなるので、この辺の向上も今後必要になってくるでしょう。

いかがでしたでしょう。

PCB変圧器の解体は、作業員の労働安全衛生や近隣住民への配慮の側面からも、慎重に解体を進めていかなければなりません。弊社は、現在行っている解体方法より、効率的で、且つ安全で、環境負荷の無い技術を日々追い求め続けてまいります。

新潟、長野、山形、福島、富山の

PCB処理はお任せください。

主な許可・資格

〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号

〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号

〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号

〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号

〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号

〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号

〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号

〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号

〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号

〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号

〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号

〇解体工事施工技師1名

〇第三種電気主任技術者1名