弊社の目の前には、阿賀野川が優雅に流れております。休日になると、この川によく子供とハゼ釣りに行き、釣った魚は天ぷらにして食べることを趣味にしています。

ハゼ以外にも、スズキ、キス、アジ、等も釣れまさに生物多様性をうかがわせる自然いっぱいの川です。

そんな自然色豊かな川で、約60年前忌まわしき事件が起こったことなど想像もできません。

新潟水俣病

1960年代には、水俣病・イタイイタイ病・四日市ぜんそくに並び・新潟水俣病が、この地、阿賀野川で発生することになります。今でも被害者は、病に苦しみ続けております。この時の公害は、被害者の数や重篤度合から、日本では未曽有の公害として大きな社会問題に発展しました。わたくしは、小さい時に祖父から戦争と新潟水俣病の話を聞かされましたが、被害者の無念さ、悔しさなどを感じずにはいられません。

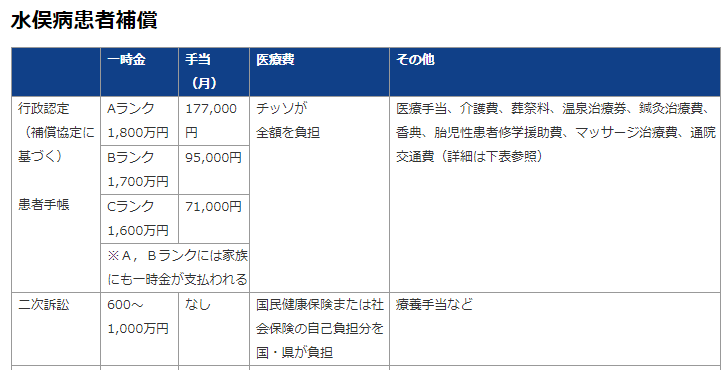

新潟水俣病は、加害企業の社会的責任が問われ、被害者側が全面勝訴し、金銭的補償は、被害者本人とその遺族にしてみれば到底納得がいくものとは言えないものだったかもしれませんが、ある程度の補償が受けられるようになりました。

PCBにおけるカネミ油症事件の補償

一方で、カネミ油症事件の補償については、どのようなものだったのでしょう?

カネミ油症事件の裁判では、2回目の裁判で、被害者が国に勝訴し、一人当たり300万円の賠償金を受け取ることができたのですが、最高裁では逆転敗訴の可能性が示唆され、なんと被害者は訴えることをやめてしまったのです。これによって、被害者らには先に受け取った賠償金の返還を国から迫られたのです。さらに、カネミ倉庫からの500万円の補償金が、同社の経営基盤の脆弱さから十分に行えない事態になってしまい、結局、見舞金が20万円~30万円程度で医療費等が補償されただけにとどまっています。新潟水俣病とカネミ油症事件の補償内容を比較すれば、明らかにカネミ油症事件の補償が薄いことが分かります。専門家によれば、公害と食品公害のそれぞれに係る法令の違いが、カネミ油症事件の補償の薄さを招いているとしています。すなわち新潟水俣病が公害として認定されるのに対し、カネミ油症事件は、食品公害で、補償内容が薄い食品衛生法の法令に則るので、泣き寝入りにならざるを得ない現状というのです。さらに、新潟水俣病は被害者が連携しやすい環境にあったことに対し、カネミ被害は、PCB油が西日本全域に流通し、被害者が広く分散しており、地元密着の訴訟運動に推進力がかからなかったとしています。

カネミ油症事件から現在の食の安全を考える

カネミ油症事件を他人事にはできません。なぜなら私たちが、食べている食品が原因で食中毒になる事件は、近年増加傾向にあります。食品公害であるカネミ油症事件の例を鑑みれば、法律も守ってくれませんし、経営基盤の弱い加害企業や海外の企業から補償など受けられないことが分かるのです。ましてや、前段でも触れたように、食品公害は地域に密着していない広範囲に分散しており、訴訟の推進力も弱いです。まさに泣き寝入りの事態になりかねないのです。国をあげて全廃しようとしているPCBなどの人体に有害な化学物質は、今後食品に混入することはないでしょう。しかし、それは日本国内で製造される食品に限られ、海外から輸入される冷凍食品への化学物質の混入は、十分に考えられます。万が一、食品公害が発生しても十分な補償を国民に施してくれるように国は法整備をしていくべきと思うし、我々も食のトレサビリティに興味を持ち、できるだけ地産地消の食生活を心がけていく必要があるのかもしれません。

いかがでしたでしょう。PCBなどの化学物質が私たちの食べる食品に混入するとは、誰も思いませんよね。繰り返しになりますが、厳しい基準値でのPCBなどの全廃は、あくまで日本国内における取組です。まだまだ世界では、PCBを普通に使用している企業も多いことでしょう。国の補償と食の安全意識の向上が、カネミ油症事件の教訓ではなかったのではないでしょうか。